バッテリーを「解体しやすくする」設計思想が、資源循環型の電動化社会を後押し

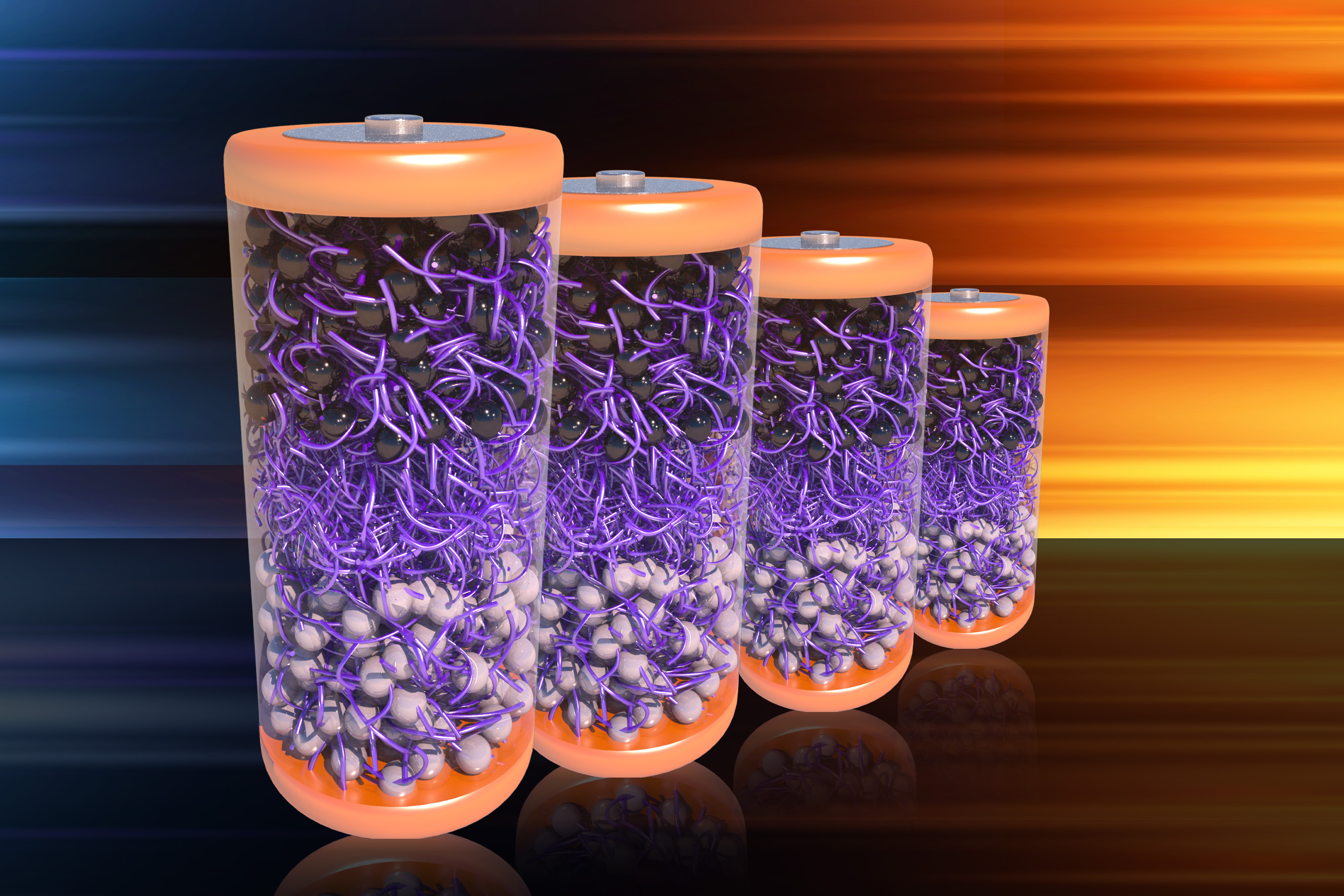

世界中でEV(電気自動車)が増え続けていますが、その一方で役目を終えたバッテリーの処理が大きな問題になっています。今の多くのバッテリーはリサイクルが難しく、最終的に埋め立てられることも少なくありません。そこでMITの研究チームが提案したのが、「最初からリサイクルしやすい設計にする」という新しい考え方です。

研究チームが作ったのは、自己分解できる特別な電解質です。電解質とはバッテリーの内部で電気を流すための重要な層ですが、この材料は水や有機溶媒に触れると分子レベルに戻り、電池そのものがバラバラになります。たとえるなら、わたあめが水に溶けて消えるような仕組みです。その結果、複雑に固まったバッテリーを壊す必要がなく、主要部品を簡単に取り出してリサイクルできます。

この仕組みを使った試作バッテリーは、市販のものより性能は劣ります。しかし研究者たちは、「電解質の一部に使うだけでも十分にリサイクルが進む」と考えており、今後の改良によって実用化が期待されています。

もしこの材料が広く使われるようになれば、バッテリーを廃棄せずに繰り返し資源を再利用でき、リチウム資源不足や価格高騰を防ぐ効果も期待されます。これはEV普及と持続可能な社会づくりにとって大きな一歩といえるでしょう。

重要キーワードの解説

- 電解質(Electrolyte):バッテリーの中で電気を通す層。分解が難しく、これまでリサイクルの妨げとなっていた。

- 自己分解材料:水や有機溶媒に触れると自ら分子に戻り、部品を分離しやすくする新素材。

- リサイクル設計:性能だけでなく「捨てやすさ」「再利用のしやすさ」を最初から考えた設計思想。

MIT News | Massachusetts Institu…

New self-assembling material could be the key to recyclable EV batteries

MIT researchers designed molecules that can serve as the electrolyte in a lithium-ion battery and then quickly break apart at the end of the battery’s life, mak…